Квартиры Маяковского

Адрес: Москва, Студенецкий переулок, дом 2/1, кв. 21 и Красная Пресня, дом 36, кв. 6

«Нежный, обаятельный сын и брат»

Текст: Мариета Манукян

Квартира семьи Маяковских: Студенецкий переулок, дом 2/1, кв. 21

Время в этой квартире остановилось. На календаре — 12 сентября 1972 года, вторник — день, когда умерла старшая сестра Маяковского Людмила Владимировна. «Володя остался везде, но прежде всего — здесь», — говорила она.

Квартиру в Студенецком переулке Людмила получила в 1927 году от «Трехгорной мануфактуры», где проработала 17 лет после окончания Строгановского училища. Владимир Маяковский оказал ей помощь в обустройстве квартиры, внес первоначальный взнос в кооператив и добился установки телефона.

И хотя основное место жизни поэта — квартира в Лубянском проезде, комнаты в Студенецком рассказывают о том, каким Владимир был вне сцены и манифеста, в кругу семьи, среди вещей, которые не предназначались для публики и сохранили на себе его отпечаток.

Характерная складка на лбу

Понять, что первая комната принадлежит Александре Алексеевне, матери поэта, можно не по вещам, а по какой-то особой заботливой строгости, утешительной тишине. Сюда, по воспоминаниям родных, Маяковский приезжал в тяжелые периоды «отогреться под добрым материнским взглядом». Понять, что это за взгляд, позволяют фото на стене. Здесь усталость на лице матери отражается вместе со стойкостью — такой ее запомнили дети. Рядом — фото Владимира, та же прямая спина, те же тени у глаз.

Рассказывают о детстве Маяковского керамические изделия, расположенные в шкафу комнаты. Глиняный кувшин, расписная пиала, тяжелая крынка с зазубренным краем — такие сосуды стояли в доме лесничего Владимира Константиновича, отца поэта. С ними начинался его «быт без быта», как позже назовет это один из биографов. Неудивительно, что и поэтика Маяковского рождалась из тяжелой «глиняной» материи, и затем, по выражению другого биографа, «на вальяжно рассевшихся за столиками падали слова, тяжелые, как булыжники…». Рождалась грубость поэтической правды, той, что на сцене кабаре «Розовый фонарь» врезалась в публику: «Я — бесценных слов транжир и мот», — бросал он в зал.

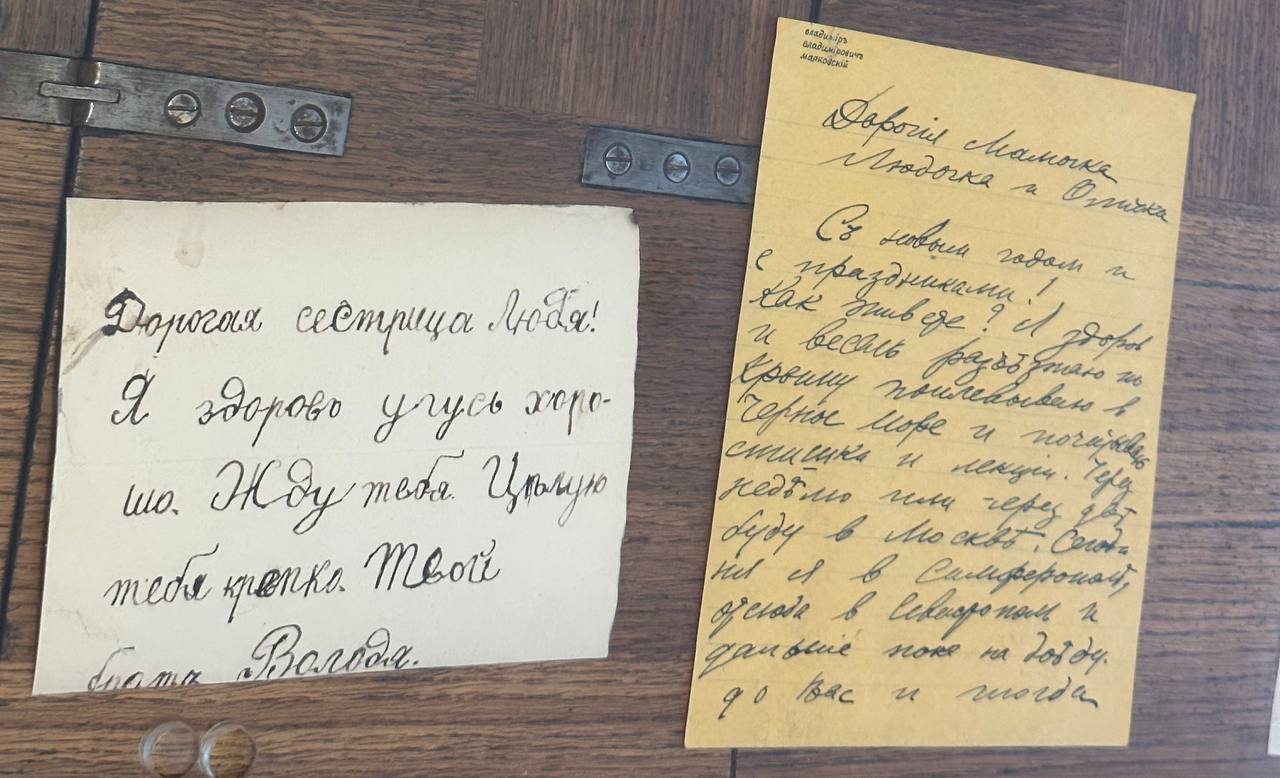

После смерти отца в 1906 году Владимир стал единственным мужчиной в семье. Старшая сестра вспоминала: «Он сразу почувствовал себя мужчиной... стал серьезней, характерная складка на лбу обозначилась».

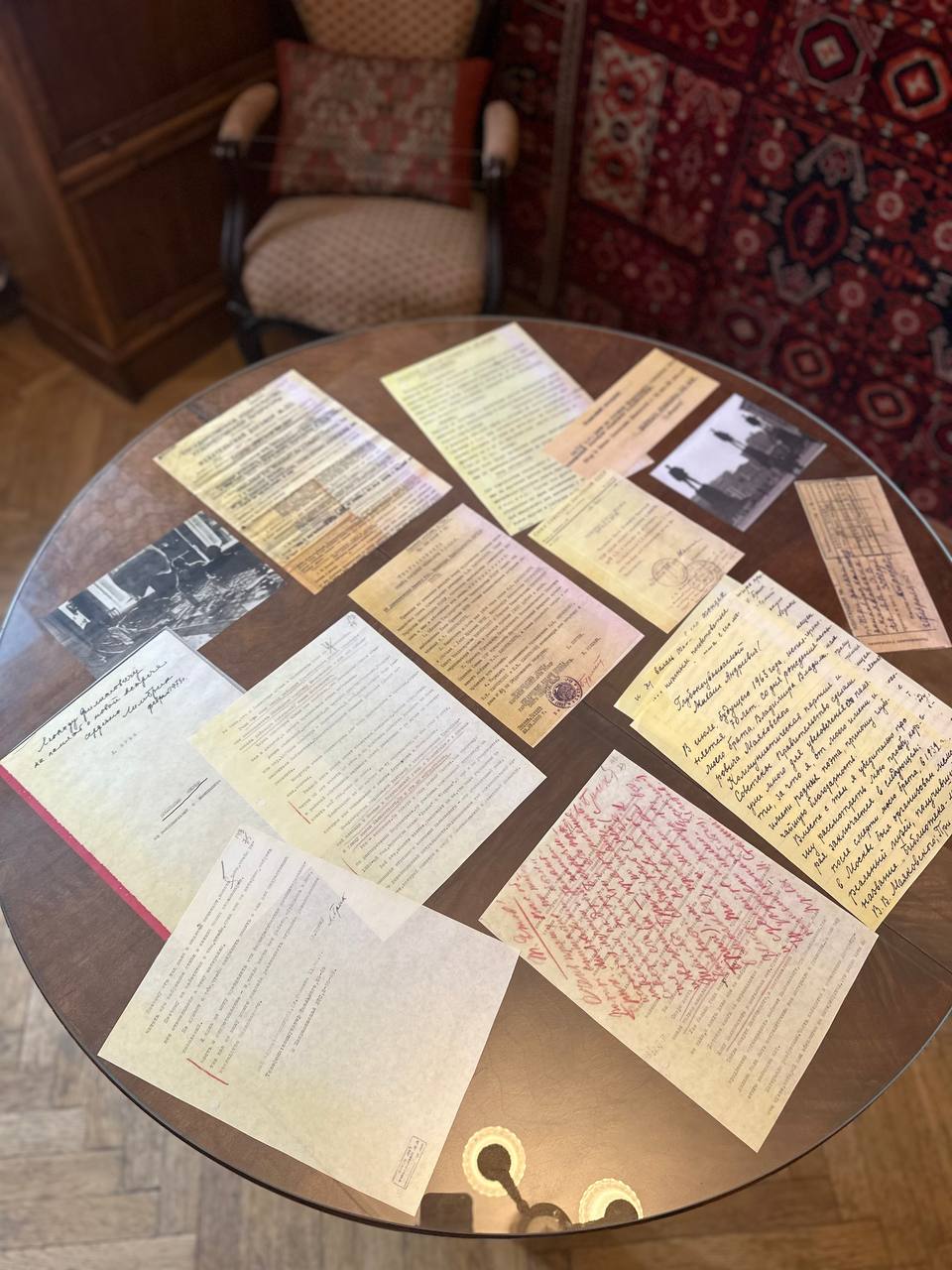

На столе разложены телеграммы, которые бережно хранила мать. Маяковский заботился о ней до конца своей жизни: «Страшно беспокоюсь за мамочку… Сейчас же поди на Сухаревку и купи маме от меня: 2 фунта белого хлеба, 1 фунт масла…», — писал он сестре Ольге. А в другом письме наказывал: «Послал десять червонцев… прошу ехать мягким вагоном».

Василий Каменский вспоминал: «Меня удивляло и то, что дома, при матери и сестрах, Володя становился совершенно другим: тихим, кротким, застенчивым, нежным, обаятельным сыном и братом».

Пустая коробка от шоколадных конфет

При входе в комнату Людмилы взгляд приковывают развешанные на стенах портреты: на одном из них Маяковский в профиль, в движении. На внешность поэта обращали внимание даже актеры драматических театров. Дело не в «фактуре», Юрий Олеша увидел у поэта «необыкновенной силы и красоты глаза», то же самое отмечал и Валентин Катаев: «прекрасные грозные глаза». И это отражает именно то, что старшая сестра стремилась сохранить после смерти поэта, — магнитное поле, которое Владимир создавал своим присутствием.

По воспоминаниям Николая Хлестова, Людмила всецело отдала жизнь семье, и за советом младшие Владимир и Ольга обращались именно к ней: «…много раз я слышал, как Оля и Володя говорили между собой: а ты спрашивал Люду, разрешила ли она тебе это?»

Еще до получения этой квартиры она училась в Строгановском училище, но кроме учебы занималась тем, что выполняла много частных заказов и своим заработком облегчала положение семьи. Случались такие дни, когда у Маяковских утром к чаю не было хлеба, и тогда Людмила Владимировна доставала необходимую монету, возможно, из аванса, выданного ей на покупку материала, и хлеб появлялся.

Сказать, что она была опорой семьи, недостаточно: Людмила, держала на себе скорее не дом, а равновесие, причем с ранней юности — когда она в 1905 году везла в Кутаис из Москвы первые революционные листовки — и до самых последних лет, когда на старом столе аккуратно раскладывала письма в ЦК и Совмин. И вот в комнате мы видим эти многочисленные обращения к Советскому руководству с выделенными красным призывами прекратить «безразличие к памяти» Владимира Маяковского.

Шкаф напротив стола с клубками пряжи, ножницами, пуговицами и другими мелкими предметами быта говорит громче и выразительнее всех слов в сохранившихся телеграммах. Людмила сохраняла с особенным упорством все, к чему поэт мог прикоснуться. И неприметная на первый взгляд коробка от шоколадных конфет — напоминание об одном из последних диалогов Маяковского.

Весной 1930 года поэт встретился со своей возлюбленной Вероникой Полонской. За столом они вели молчаливую переписку: он писал короткие записки, отрывая куски картона от ближайшего, что оказалось под рукой, — коробки от конфет. Она отвечала на тех же клочках. По воспоминаниям Катаева, картонные квадратики летали через стол, скапливались на полу, и так — пока не закончился картон.

Отдельный уголок комнаты — кресло с книжным шкафом, наполненным томами, которые посвящены жизни и деятельности В.И. Ленина. В фигуре «вождя мирового пролетариата» поэт славил «мира веру» и свою «веру». Во время Гражданской войны Маяковский выступал перед рабочими, матросами, партийной аудиторией — в клубах, на диспутах, в школах. Он читал стихи, говорил о путях развития нового искусства. В стихотворении «Владимир Ильич» поэт уже с первых строк дает понять: вождь — главная движущая сила революции.

При этом не все современники признавали новое творчество Маяковского. Бывший футурист, сменивший это направление на имажинизм, В. Шершеневич с насмешкой отзывался о его политической лирике как о «версификаторстве». А. Мариенгоф резко критиковал его плакаты, называя их «фельетонными стишками». Осуждал его и О. Мандельштам — за обращение к «поэтически неподготовленному» слушателю. Даже в Пролеткульте некоторые участники (например, А. Богданов) отвергали «граждански-агитационное» направление в поэзии.

Но Маяковский до поры до времени не сомневался, он ощущал в себе силу революции, действия, хотел, чтобы слово имело результат. Поэт обращался ко всем с призывом: «Товарищи, дайте новое искусство — такое, чтобы выволочь республику из грязи!»

Не уколоться

Комната Ольги Владимировны — последняя в музее. Она не восстановлена как жилая: здесь только шкаф с сохранившимися вещами и несколько стульев. Все застыло — словно в ожидании.

Современники вспоминали: в голосе Ольги звучал Маяковский — так пронзительно, что казалось, он продолжает говорить ее устами. Она понимала брата тоньше других, и этот шкаф — единственное, что нарушает пустоту, — хранит не только предметы, но и зашифрованную любовь. Скромную, негромкую, но такую, что живет дольше любых мемориальных реконструкций.

Предметы гигиены, которые представлены на полках: коробки с борной кислотой, мыльница, футляр для бритвенной принадлежности — мыльной палочки, — были для поэта не чем-то обыденным, не бытовой потребностью, а средствами защиты. Страх перед инфекцией зародился у 13-летнего Володи в феврале 1906 года, когда скончался его отец. Владимир Константинович, человек твердого характера, умер в страшных мучениях из-за воспаления. Причиной болезни был укол ржавой иглой, которой он сшивал бумаги по службе.

Людмила вспоминала, что брат с того времени всегда носил с собой мыло, йод, запасной носовой платок. Он старательно протирал ручки дверей, если приходилось прикасаться к ним в общественных местах, а малейший порез обрабатывал одеколоном. В это трудно поверить, зная образ громогласного поэта, но в нем жил такой молчаливый страх.

Иметь при себе предметы гигиены — не единственная необычная привычка Маяковского. У него был и другой ритуал. «Чаще всего он входил на сцену, деловито здоровался, ставил на стол бутылку нарзана или графин с водой, доставал из кармана плоский стаканчик, который постоянно носил с собой, снимал и вешал на спинку стула пиджак, поддергивал (или даже закатывал) рукава рубашки и объявлял: “Начнем работать”... И та серьезность, деловитость, с какой он “устраивался” на сцене, вызывала к нему доверие как к человеку слова и дела», – рассказывает биограф.

Стаканчик, напоминающий о том «чистом» предмете в публичном пространстве, постоянно представляющей опасность «инфекционной» среде, — тоже разместили на одной из полок шкафа.

Свет на востоке

Особое место в экспозиции занимают фотографии поэта за границей. Вот он шагает по Берлину, куда отправился осенью 1922 года и не как турист, а как вестник новой страны, эпохи, речи.

Однако путь в Германию оказался не прямым. Латвийское правительство, возмущенное его сатирическим стихотворением «Как работает республика демократическая?», отказало поэту в транзитной визе. Пришлось искать обходной маршрут: через Ревель (Эстония), далее — морем на пароходе «Рюген» в Штеттин, откуда он наконец добрался до Берлина.

Город встретил его тишиной, по улицам ходили калеки в шинелях с обрубками рук и ног. Побежденная Германия, связанная Версальским договором, казалась поэту опустошенной. Он записал: «Кладбищенская тишь. Разруха. Обрубки бойни…»

В эмигрантское кафе «Леон» на его выступления приходил Игорь Северянин. Вообще в это время Берлин кишел русскими эмигрантами и путешественниками. Здесь же был шумный Сергей Есенин с Айседорой Дункан. Потерянный Андрей Белый проводил вечера в трактирах. Алексей Толстой собирался возвращаться в Россию — и у него Маяковский не раз бывал в гостях. Тех, кто оставался в эмиграции, Маяковский связывал с поэзией прошлого, говоря, что свет теперь идет с Востока.

Предметы, которые рассказывают о пребывании поэта за границей, — бабочки и галстуки, привезенные из Франции. После серого, обнищавшего Берлина Париж обрушился на Маяковского с ослепительным блеском. Великолепие витрин, золото, бриллианты, изобилие и веселье — все это казалось поэту непостижимым контрастом на фоне недавней войны. Он поражался, как возможно, что три миллиона французских рабочих были «сожраны войной» — и рядом сверкает это праздничное великолепие.

По его словам, красная книжечка — паспорт РСФСР — сама по себе стала ценностью, «достопримечательностью, с которой можно прожить недели две». Здесь же, в Париже, он увиделся с Мариной Цветаевой. Для нее это было мгновенное узнавание: она «поняла, приняла и полюбила его сразу и безоговорочно».

Он продолжал работать. В стихотворении «Париж» поэт шутливо обращается к Эйфелевой башне: «Мы встретим вас нежней, чем первые любимые любимых. Идем в Москву!»

И все же Париж не стал для него местом радости. Несмотря на роскошь вокруг, в душе поэта царила тоска. Когда русская эмиграция попыталась сорвать его выступление в кафе «Вольтер», он просто перекричал гвалт, даже не напрягаясь. С каждым днем росло внутреннее напряжение. Он писал: «Ужасно хочется в Москву». И добавлял: «До чего же мне не хочется ездить, а тянет обратно…»

Он уехал из Парижа не очарованным, а разочарованным. Европа показалась ему слишком пышной, слишком далекой, слишком несправедливой. Он вез с собой стихи, заметки, и главное — ощущение, что все настоящее осталось дома.

Остался в мечтах жираф

Особое внимание среди экспонатов привлекают рисунки жирафов, которые поэт нередко машинально создавал во время разговоров или ожидания. Одна из современниц вспоминала, что поэт этими животными изрисовал ей весь стол. Гораздо легче и чище, чем через образы людей, выражал Маяковский душу через нечеловеческое: миноносица и миноносец, пароходы, облака, чайники, вывески — и жирафы. «То-то он всегда рисует прекрасных нечеловеков: жирафов, кактусы, пароходы…», — отмечает современный исследователь.

Экскаватор с розовыми бантиками

«Участником» его поэзии стал также голос заводов и машин. Одно из находящихся на полках шкафа фото запечатлело Маяковского в метро Нью-Йорка в 1925 году. Восхвалял ли он технологический прогресс в США? Нет, осуждал, объясняя это тем, что там «доллар всему голова» и что техника, материальное должны быть не целью, а инструментом для построения будущего. Поэт признался:

Я стремился

за 7000 верст вперед,

а приехал

на 7 лет назад.

Он не скрывал разочарования: Нью-Йорк оказался для него «гигантом, случайно созданным детьми». В беседе с Майклом Голдом он яростно критиковал архитекторов, которые, по его словам, «строят небоскребы, но разукрашивают их безвкусными орнаментами готики». Он язвил: «Это все равно, что перевязать экскаватор розовыми бантиками или посадить на паровоз целлулоидных куколок… Это не искусство индустриального века».

Маяковский провозглашал новую эстетику: «Ничего лишнего! Никакого позерства, кривлянья, никакой красивости, тоски по прошлому, никакой мистики». Он требовал, чтобы искусство вышло из «комнат с бархатными портьерами», чтобы «все слова в поэзии работали».

Однако более подробный рассказ о жизни поэта в Америке нас ожидает в другой квартире — на Красной Пресне.

Государственный музей В. В. Маяковского: Красная Пресня, дом 36, кв. 6

В этой квартире семья Маяковских жила с августа 1913 года по май 1915-го. Это единственное сохранившееся из нескольких съемных московских жилищ, которые семья сменила после переезда с Кавказа в 1906 году, до тех пор, пока Маяковским не удалось обзавестись собственным жильем.

Планировка осталась почти неизменной: четыре комнаты — в самой маленькой жил Владимир, соседняя, служившая одновременно и столовой, принадлежала матери, Александре Алексеевне; следующая — сестрам, Людмиле и Ольге. Четвертую комнату обычно сдавали, чтобы хоть как-то поправить финансовое положение. Съемщиками чаще всего становились небогатые студенты или знакомые семьи, приехавшие в Москву с Кавказа. Именно здесь, в этот период, Маяковский написал, например, знаменитое стихотворение «Я и Наполеон» (1915).

Локон в памяти

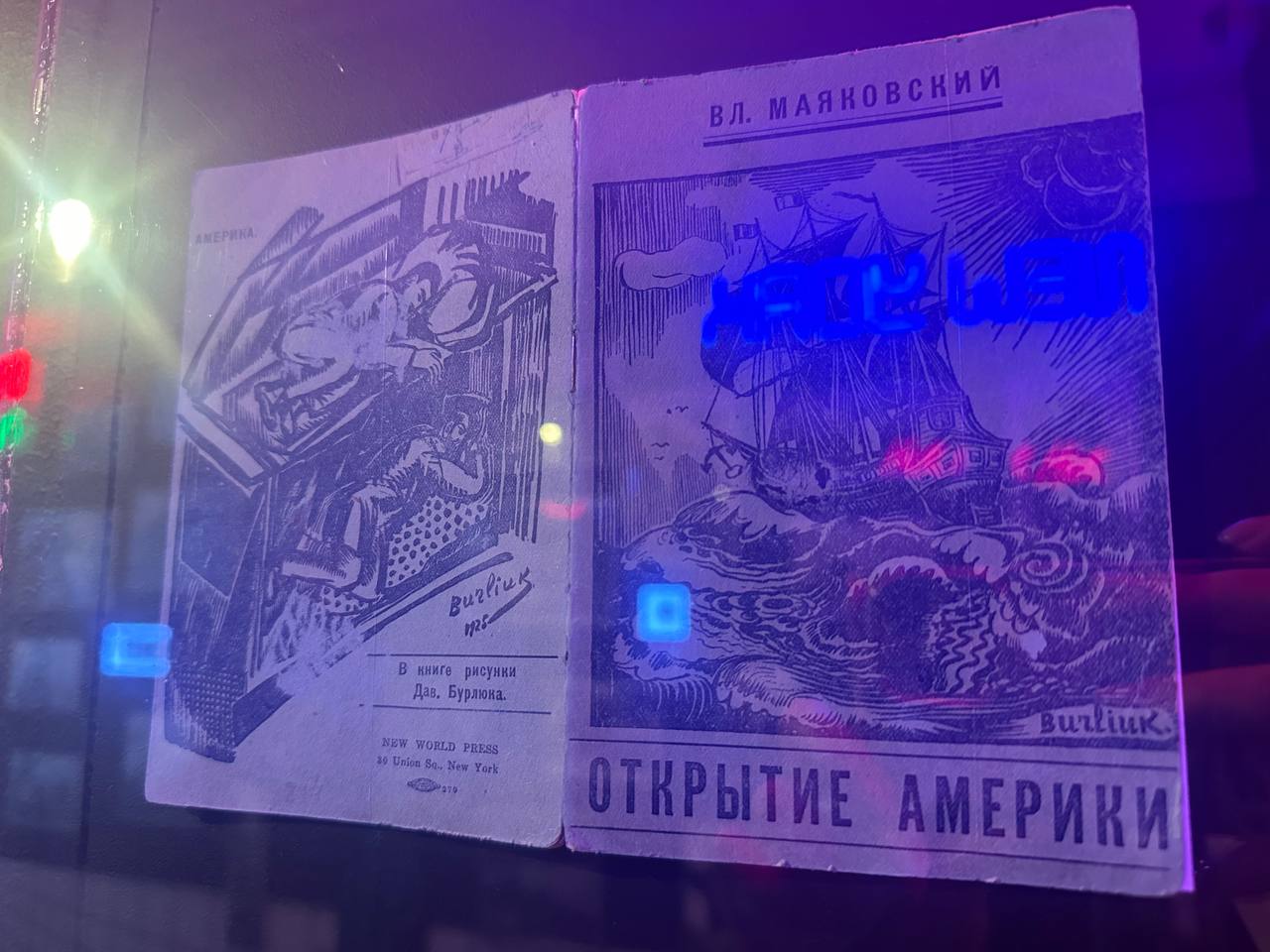

На стенах размещены обложки книг Владимира Маяковского «Америка» и «Открытие Америки». Эти издания представляют собой циклы очерков и стихов, написанных по итогам его поездки в США в 1925 году.

Иллюстрации выполнены Давидом Бурлюком, с которым поэт активно взаимодействовал в Нью-Йорке. Сатира, урбанизм, критика буржуазной культуры — вот что определяет эти произведения. Сам Маяковский писал: «я б Америку закрыл, слегка почистил, а потом опять открыл — вторично».

Однако по мере передвижения от одной комнаты к другой приходит понимание того, что нельзя описать Штаты лишь как источник разочарования для Маяковского, здесь была и другая история — интереса, привязанности и даже любви.

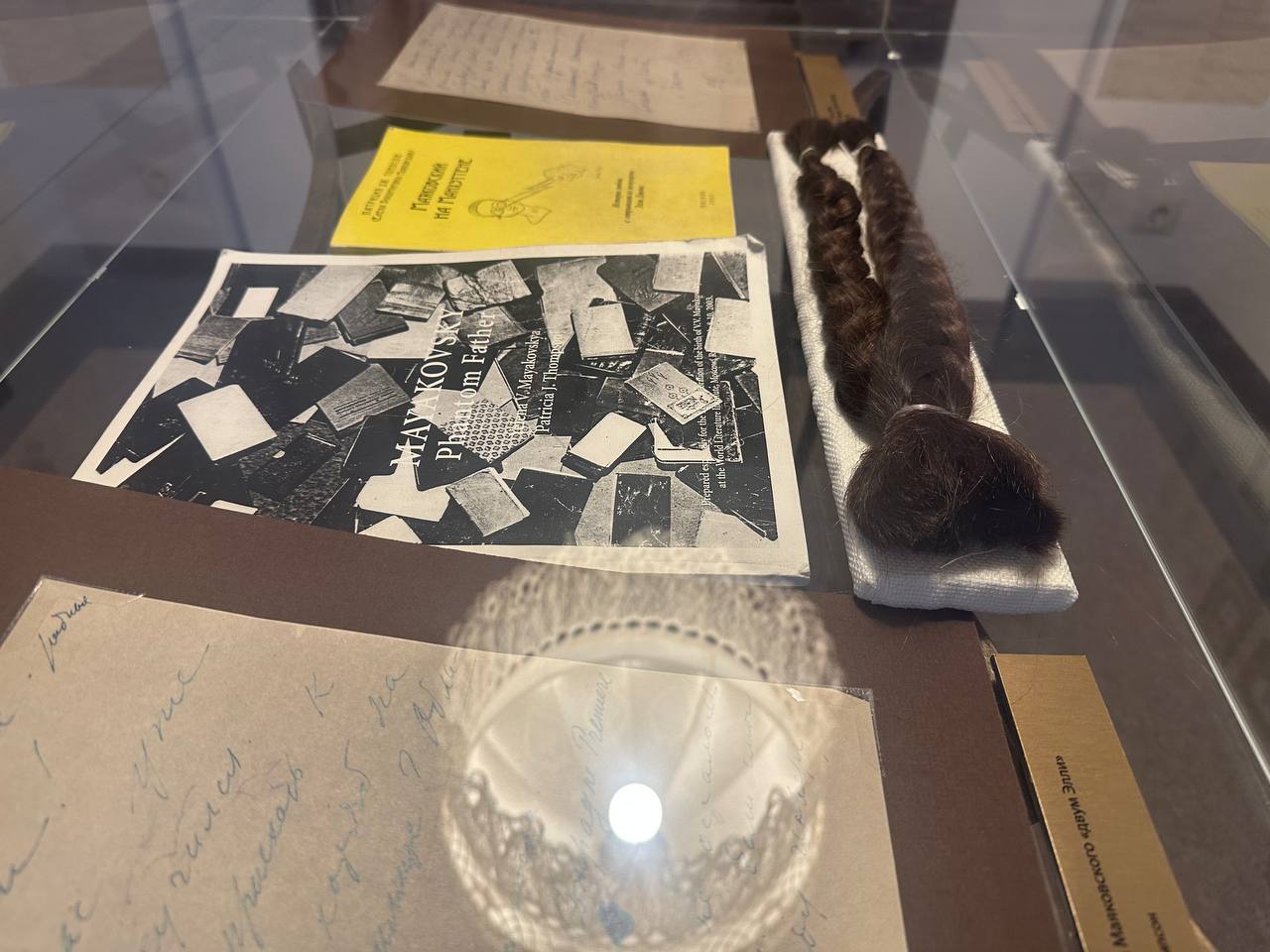

Среди экспонатов, связанных с американским периодом жизни Маяковского, особое внимание привлекают вещи, принадлежавшие Элли Джонс — урожденной Елизавете Петровне Зиберт, родившейся в Башкирии в 1904 году в семье немецких протестантов-меннонитов.

С Маяковским Элли познакомилась в 1925 году. Поэт вместе с Бурлюком сделал с нее наброски — у Давида вышел портрет миловидной женщины, у Владимира — напряженный психологический образ с огромными глазами. Их с Элли быстро сблизила взаимная симпатия. В Нью-Йорке они встречались, гуляли, питались в дешевых забегаловках — по словам Элли, Маяковский был ее «самым бедным мужчиной». Здесь же, в квартире, мы видим сохранившийся в записной книжке поэта адрес Элли: 111 West 12 St. В их отношениях были ссоры и примирения: например, после одной размолвки девушка не виделась с поэтом несколько дней, а когда узнала, что Владимир тяжело болен, пришла и проявила заботу, оставив в стороне обиды.

Был ли это мимолетный роман или большая любовь — сказать сложно, но то, что любовь была, экспонаты говорят нам точно. В витрине видим срезанные косы, так работники музея старались воссоздать историю того, как один из локонов Элли хранил у себя Маяковский. Если бы не любил — стал бы он беречь эту прядь?

Мы также видим детские фотографии — снимки Элен Патриции Джонс, которую Элли родила в 1926 году. Маяковский публично не признал ее дочерью, но хранил фото девочки. Элли не сделала аборт, потому что, как она говорила, «от любви надо мосты строить и детей рожать». Эта фраза найдет потом воплощение в одной из реплик в пьесе Маяковского «Клоп».

Если поставить рядом фото Владимира и Элен, внешнее сходство становится очевидным. И дело даже не в чертах лица, а в выразительности взгляда — такого же решительного, острого, проникновенного, как у отца. Современный биограф пишет: «Поразительно, насколько она была на него похожа — и не только внешне».

Когда Элен Патриция приехала в СССР в 1980-е, то вызвала восхищение у всех: высокая, властная, с громким голосом, активная и принципиальная — она боролась за права женщин и афроамериканцев в США.

Автор книги о Маяковском «Тринадцатый апостол» подчеркивает: возможно, Элли Джонс была «лучшей женщиной» в жизни поэта. В таком случае Патриция стала живым доказательством существования сложной, не до конца раскрытой личной стороны Маяковского как человека, способного к нежности, но не привыкшего ее демонстрировать.

Пройдя по комнатам, вглядываясь в фотографии, рукописи, простые бытовые вещи, невозможно не почувствовать: Маяковский не укладывается в привычный образ глашатая революции или дерзкого футуриста.

«Мне хочется домой, в огромность / Квартиры, наводящей грусть», — писал Борис Пастернак. Может быть, такие мысли были и у Владимира Маяковского? У того, кто кричал со сцены, а дома говорил почти шепотом. Кто громко иронизировал, а в одиночестве молча рисовал жирафов. И, может быть, его ярость и гром нужны были только затем, чтобы чуть меньше было слышно, как он хотел домой, где даже без отопления, в нужде, было по-настоящему тепло?

Список литературы

1. Быков Д. (Признан на территории РФ иноагентом). Тринадцатый апостол. Маяковский. Трагедия-буфф в шести действиях. М.: Молодая гвардия, 2016.

2. В.В. Маяковский: pro et contra. СПб.: РХГА, 2006.

3. Маяковский без глянца. СПб.: Амфора, 2008.

4. Михайлов А.А. Маяковский. М.: Молодая гвардия, 1988. (Серия ЖЗЛ)